【📝この記事の内容】

- 保育士資格を取得する2つの方法と、メリット・デメリット

- 保育士には簡単になれるかどうか

- 保育士試験で資格を取得するデメリットをどうカバーするか

保育士資格をとりたいと思った時に、一番最初に考えること・・それは

HOW?どうやって?

ですよね。

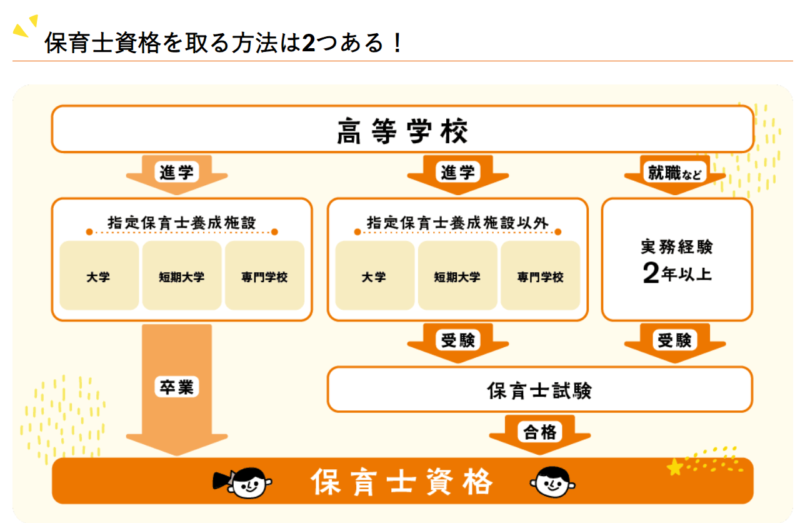

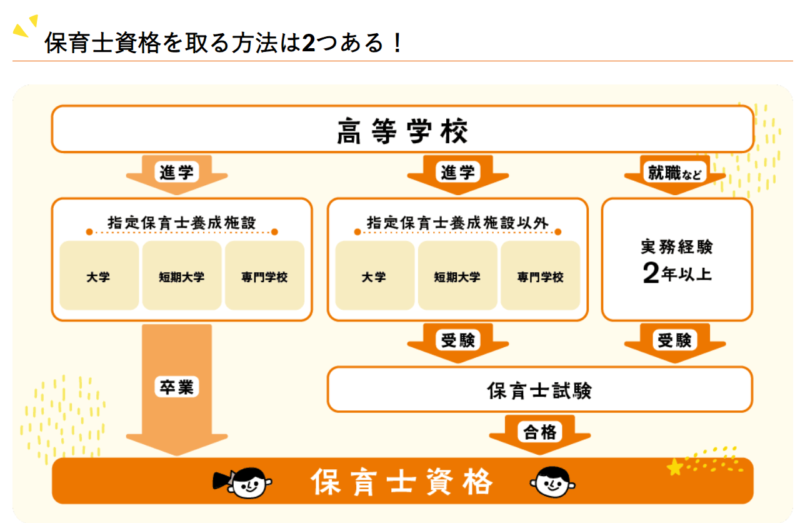

保育士資格を取得する2つの方法

皆さんもうご存知だと思いますが、保育士資格を取得するには2つの方法があります。

「通学(スクーリング)」タイプと「通信制(自宅学習)」タイプがあり、卒業と同時に資格を取得できる

国家試験を受験して合格すると取得できる

確実に資格を取得できるのが前者。ただ2年間ほどじっくり在籍+通学などでの学習が必要。

一方、受験資格さえ満たしていれば、早く・安く保育士資格を取れるのが後者。

(受験資格については、必ず保育士養成協議会のHPでご確認ください。短大・4大卒以上なら学科問わず受験できます)

保育士試験は簡単か?保育士には簡単になれるか

私自身は、保育士試験合格で保育士になったため、ここでは試験の難易についてお話しますね。

保育士試験を利用した場合「保育士は勉強しないでも簡単になれるのか」と疑問に思っている方への回答です。

たまに一夜漬けや勉強しないで(ノー勉で)試験に臨んで合格したというブログやツイートを目にしますよね。。

結論から言うと、保育士試験に受験して保育士になるのは簡単ではありません。

9科目全て6割以上得点する必要があり、合格率は20%前後とここ数年は言われています。

そうはいっても、他の国家資格試験合格率と比較すると30%でもとても低い方ですし、試験科目は多く内容も法律等を含むため難しいと感じる方の方が多いでしょう。

どういった試験内容なのかは、本屋さんに行きテキストをパラパラめくってみると簡単にわかります。

面接試験はありませんが、筆記試験9科目の他、実技試験(弾き歌い、素語り、絵画)も2科目合格する必要があります。

どのようなスケジュールを組み、計画的に学習していくべきかイメージしてみたい方は、一度通信講座の無料資料請求をすることをおすすめします。

どこの会社の資料も、合格までの道筋についてイラスト付きでわかりやすく説明してくれていて、保育士試験のモチベーションアップにもつながりますよ。

各科目や前期後期の難易度についてはこちらの記事に書いています。

トータルの勉強時間や、効率のよい勉強方法などはこちらの記事に書きました。

東大卒でも保育士試験の合格は簡単ではない

クイズ番組でおなじみの東大卒の伊沢拓司さんらが保育士試験に挑戦したYoutube 参考になりますよ。

10日間の勉強でも東大卒のお二人は筆記は不合格だったようです。

社会的養護と社会福祉に苦戦したとのことです。

保育士試験受験は簡単ではないが、安く・早くなるには最適!

私はが受験申請(申し込み)をしてから合格通知書をもらうまでの期間は、約6ヶ月でした。

登録手続きを含めると、保育士試験を受験して保育士になるには最短で8ヶ月半かかることになります。

試験で受験して資格をとると、短い人で1年くらいで取得できますよ。

短期間で取得すると、それだけ早く時給がアップするし、仕事を任せてもらえるようになるし、受験して本当によかった~!

早い!(メリット)

試験で資格取得を目指す方は、半年くらいから1年半くらいの期間、自宅学習をして保育士試験に臨まれるようです。

国家資格試験の中には、必ず一定期間、実務経験や決められた講義を受けた上で受験しなくてはいけないものがあることはご存じですか?

一方で、保育士試験は受験資格を満たしていれば、通学不要で受験申請できます。

また、最短で、受験申請から8ヶ月半後に保育士資格証がもらえますので、転職や就職を考えている方は、前の年に受験して翌年には保育士デビュー!もありえます。

保育士デビューの最短の流れ

1月/7月に受験申請、4月/10月に筆記受験(実技試験は6月/12月)

8月/1月に実技試験の合格発表があった時点で「資格取得見込み」で就活スタート。

登録の2ヶ月後(10月/3月)に保育士証が届くため、10月/4月からお仕事を開始できますね!

以下の記事で、申し込みから合格までの流れをまとめて説明しています⇊

安い!(メリット)

1度の受験で合格すれば、最安で25,000円くらいから受験できます。(受験料と申請費用で15,000円+市販テキスト10,000円として)

通信講座(通信教育)を利用しても、1度の受験なら全てコミコミで10万円でおさまると思います。

私は通信講座を受講したけど、カードで分割払いにしたから、支払ったのは月々数千円。習い事感覚で受講できて、それほど負担じゃなかったよ。

通信制の保育士養成学校(短大など)は最安でも40万円程度~ですよね。

ちなみに私の場合は、独学えd市販テキストを利用したため、かかった費用はざっくり合計3万8千円程度でした。

参考記事:独学受験にかかった費用、一般的にかかる費用について詳しく書いた記事

通学のために退職するといったキャリアの中断をすることなく、お仕事+お給料に直結することが大きいですね。

私は、学校に通うことなく仕事を続けながら試験に合格できたおかげで、保育士証が届いた時点で、時給がアップします!!(現在、学童保育で、指導員補助をしています。)

通学のために、現在の仕事を退職する必要がないというのはいいですよね。仕事をしながら(ママさんなら育児・家事しながら)受験+合格→スムーズに転職!も可能です。

保育士試験は簡単ではない上に、実習がない(デメリット)

ある程度勉強をして、緊張する国家資格試験(受験料約13,000円)にパスして初めて資格が取得できる点。

養成学校通学と違い、保育実習や研修が一切できない。

つまり、実際の職場の雰囲気を知ることなく、子どもと一度も関わる経験のないまま保育園へGO!となる可能性もあり。

子育て経験のある方は、少しイメージしやすいかもしれませんね!

☆保育士養成校(通学スクーリング)のメリット☆

実際に勤務した後に役立つ講義を沢山、じっくり受けて、保育園や児童養護施設等で子どもたち触れ合う実習や実地研修などを経て、晴れて卒業そして資格取得!となるわけですね。ただ、「通学」するタイプの学校と「通信制」の学校では、実習や研修については大きい差がありますので要確認です。

養成学校通学も、時間がある方はぜひ検討してみてくださいませ!

保育士試験受験組は、保育の実践的なことは学べないの?

保育士試験は、保育園での乳幼児のお世話の方法など、保育の実践的なことだけを勉強するわけではありません。

少子化や虐待といった社会問題や、障がい者、高齢者、介護について、歴史上の人物についてなども多く出題されます。

とはいえ、一部の科目では子どもの心身の発達や、保護者への対応の仕方等については、ある程度勉強できますし、試験にでます。

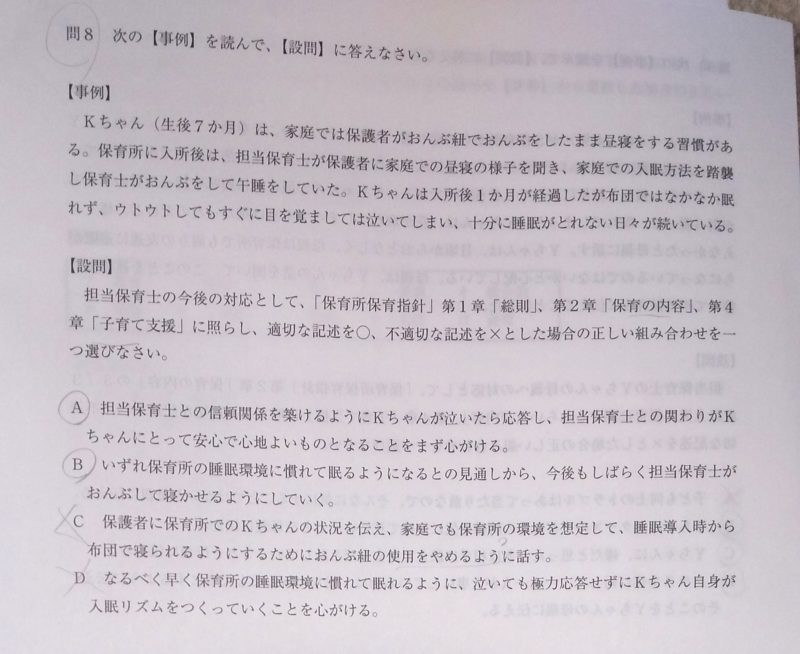

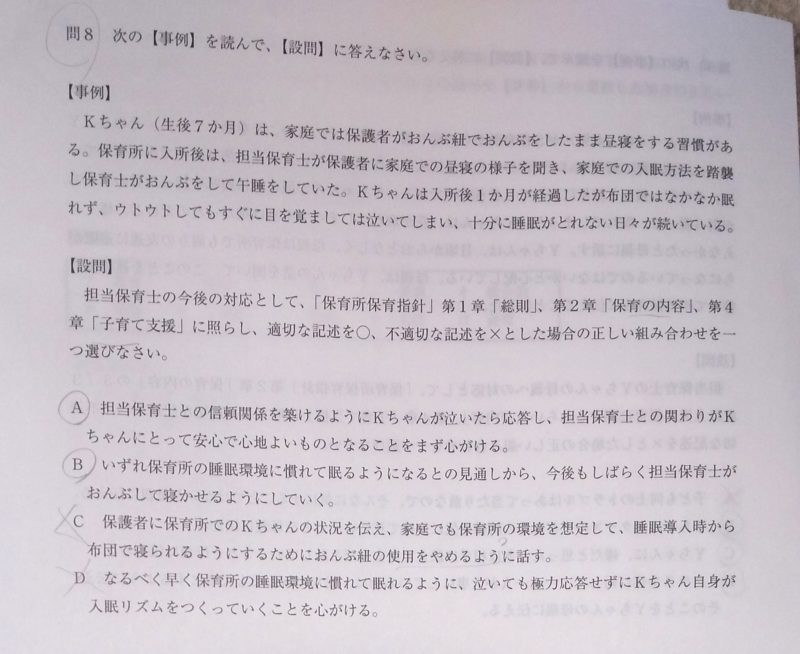

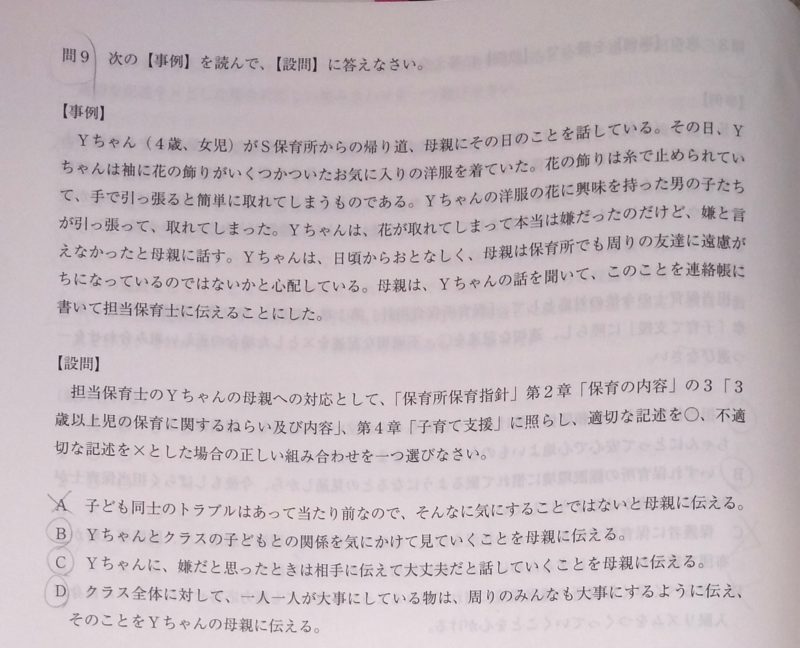

以下のサンプル問題のように事例問題をいくつかこなしていくと、机上の勉強ではあるけど、実際の保育の場面を想像できるようになってきますよ!

令和元年の試験に出た実践的な事例問題。ご参考までに(保育原理)

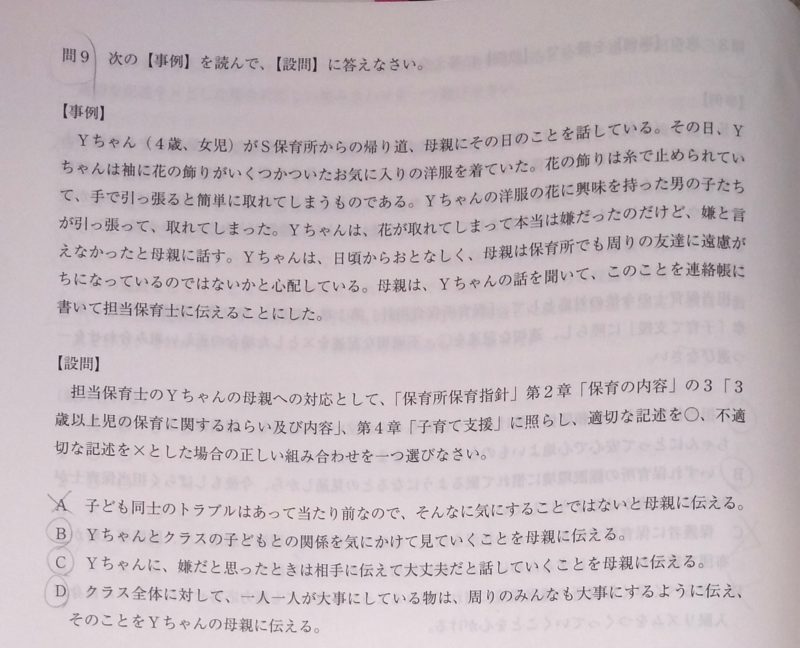

こちらも保護者への対応として、連絡帳のやりとりについての問題(保育原理)

私は、保育士試験取得後に経験不足を補うためにベビーシッターの勉強をしたり、英語を勉強して幼保英検を受けるなどして、経験が少ない部分を別のスキルで補うことにしました。

以下の記事で詳しく書いています。

また、未経験の方は自治体が主催している無料講座等を受けるのもいいかもしれません!

保育士試験を受験して資格をとろう!

今回は、保育士になる方法と、保育士試験を受験して保育士資格を取得するメリット・デメリットなどご紹介しました。

保育士試験そのものは簡単ではありませんが、試験で資格をとると、うまい、やすい、はやいですよ!

ぜひインターネットや資料請求などをしてご自分にあった保育士資格方法を見つけてください。